【2026年最新版】外国人介護人材の受け入れガイド|制度・メリット・準備ステップを徹底解説

作成日:2025年7月3日

最終更新日:2026年1月1日

介護ジンザイテラス

広報担当

述べ600名の支援実績をもとに、特定技能制度の導入を検討している介護事業者様向けの情報発信を行なっております。経験豊富なスタッフが、介護福祉士取得まで徹底サポートいたします。

介護ジンザイテラス詳細へ日本の介護業界では、少子高齢化の加速により深刻な人材不足が続いています。この課題への対応策として注目を集めているのが外国人介護人材の受け入れです。特に「特定技能1号」などの在留資格を活用した採用は、2026年現在も年々増加傾向にあります。

一方で、外国人材の採用には受け入れ体制の整備や制度理解が欠かせません。

本記事では、外国人介護人材の受け入れを検討する事業者向けに、制度の概要、メリット・課題、準備の流れまでをわかりやすく解説します。初めて外国人材を採用する施設の方にも役立つ情報をまとめていますので、ぜひご覧ください。

外国人介護人材受け入れの背景

人手不足の深刻化と外国人材の活用

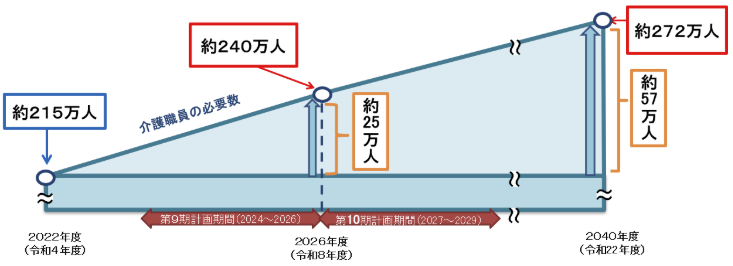

厚生労働省の推計では、2040年までに約57万人の介護職員が不足するとされています【出典】。

この需要を満たすには、日本人労働力だけでは限界があり、外国人介護人材が不可欠な戦力となっています。

夜勤や地方勤務にも柔軟に対応できる外国人スタッフは、現場にとって大きな支えとなっています。

利用可能な4つの在留資格

現在、以下4つの在留資格により外国人介護人材を受け入れることができます。

- EPA(経済連携協定)介護福祉士候補者:資格取得を前提とした制度(フィリピン・インドネシア・ベトナム)

- 在留資格「介護」:介護福祉士取得者に与えられる、長期雇用が可能な資格

- 技能実習:技能習得を目的とした制度(※育成就労制度への移行が進行中)

- 特定技能1号:即戦力人材の就労を可能にする制度(試験合格者対象)

施設のニーズや受け入れ体制に応じて、最適な制度を選ぶことが重要です。

外国人介護人材を受け入れるメリット

① 人手不足の解消と業務安定

夜勤や土日勤務を含む柔軟なシフト対応が可能な外国人材は、日本人スタッフの負担を軽減し、離職防止にもつながります。

特に中小規模の施設や地方の介護現場では、即戦力としての外国人材の貢献度は非常に高くなっています。

② 利用者満足度の向上

笑顔や礼儀正しさで信頼を得る外国人スタッフも多く、利用者との良好な関係が施設全体の雰囲気改善に寄与します。

異文化を活かしたレクリエーションやイベントの導入も、利用者にとって新鮮な刺激になります。

③ 職場の国際化と多様性推進

外国人スタッフの参加により、職場に国際的な視点が加わり、新たな発想や業務改善にもつながります。

受け入れに伴う主な課題

① 言語・文化の壁

日本語能力や文化理解が不十分な場合、現場でのコミュニケーションや指示伝達に支障が出ることがあります。

そのため、採用前後に日本語教育と文化理解の支援が不可欠です。

② 受け入れ体制の整備

教育担当者の設置やマニュアルの多言語対応、生活支援体制の構築が求められます。

行政手続き・住居手配など、生活面まで視野に入れた対応が重要です。

外国人材受け入れまでの準備ステップ

① 制度選定と採用準備

特定技能・技能実習・EPAなど、制度の特性を理解し、目的に合った選択を行います。

初めての場合は、経験豊富な人材紹介会社や登録支援機関との連携が鍵です。

② 職場環境の整備

業務指示が通じるよう日本語研修の実施、業務マニュアルの整備を行いましょう。

また、生活基盤(住居、生活相談、地域支援)も整えておく必要があります。

③ 手続きと運用準備

在留資格認定証明書の申請、契約書作成、入管申請などを漏れなく対応する必要があります。

手続きや支援業務の多くは登録支援機関へ委託可能です。

登録支援機関の役割と活用ポイント(特定技能)

初めての受け入れは専門機関に依頼を

特定技能外国人の受け入れでは、登録支援機関が事前ガイダンスから生活支援、日本語教育まで一貫してサポートします。

とくに初めて外国人を受け入れる施設では、ビザ申請や法的手続きの煩雑さから、自社内製では限界があります。

支援内容の一例

- 入国前後のガイダンス・空港送迎

- 住居確保・生活支援

- 行政手続き支援

- 定期面談・相談対応

- 日本語教育の機会提供

登録支援機関を選ぶ際のポイント

介護分野での実績が豊富な支援機関を選ぶことが重要です。

紹介実績や定着率、支援体制の詳細などを比較し、自施設に合ったパートナーを選定しましょう。